ゆかりの人を訪ねて

【桜井こけし ゆかりの人】 橋本永興さん

シリーズ「桜井こけし ゆかりの人を 訪ねて」

思い入れのあるこけしや、櫻井家への想いなどお話を伺いました。

(1942年東京都生まれ こけし蒐集家 / 東京こけし友の会 前会長)

――まず、鳴子のこけしとの出会いについてお聞かせください。

1963年に山形蔵王でスキー合宿をした際、蔵王温泉のみやげ屋でこけし(蔵王系梅木修一本人型1尺)を買って帰ったのが最初のきっかけです。それから4年間、毎年1本ずつ購入し、その後、デパートのこけし展で肘折系の佐藤巳之助のこけしを買い、その作者のこけしを求めて東京の鷺宮のこけし専門店「たつみ」を訪れました。その時に店のご主人の森さんに、こけしについて熱弁を振るわれて、それからこけしにのめり込んで行くようになりました。

森さんから「東京こけし友の会」を紹介されて入会し、友の会でもこけしを買うようになる中で、ある日、赤坂の民藝品店「撰大木」で目を引くこけしを見つけました。大きめのかぶら頭(ラッキョウ型)に太い胴で、木肌が真っ白なこけしです。それは後に櫻井昭二作の岩蔵型とわかりました。このことをきっかけに、友の会の先輩たちの紹介もあり、鳴子にもよく訪れるようになりました。

――櫻井昭二との思い出深い出来事はありますか?

鳴子に訪問すると、いつも真っ先に昭二さんのところに行きました。鳴子こけしまつりの会場で、昭二さんはいつもろくろに座って木地を挽いていて、帰り際に挨拶に立ち寄ると、小寸の手の込んだこけしを1本「持っていきな」と言って妻に手渡してくれたり、家族ぐるみでお世話になりました。我が家にはその小寸のこけしが10本以上あり、今も大切にしています。

昭二作 小寸こけし

古いこけしを昭二さんのところに持っていき、「これと同じものをつくってほしい」と言うと、「ああ、いいよ」って、すぐに引き受けてくれるんです。私の手元には岩蔵さんのこけしが9本あって、そのこけしの復元をお願いした時も快く引き受けていただき、それは昭二さんの長い経験と技術が凝縮された傑作となり、1本1本に解説も付けてくださいました。

昭二さんは山の工房に連れて行ってくれたことも何度かあります。そこには日本庭園のような池があり、植木も美しく手入れされ、季節ごとに違う野草も咲いていて、東京では味わえない自然を堪能できました。山荘のような工房は木の匂いがして、そこでお茶を淹れてもらって、一緒に楽しく歓談したことは今でも忘れません。

また90年代の終わり頃だったと思いますが、東京こけし友の会の旅行会で、数十人で鳴子を訪問した時に、昭二さんを中心に昭寛さんや他の工人さんたちが集まって、日本こけし館の近くの公園でお昼時に野外パーティを開催してくれたことがありました。工人さんたちのご家族も集まって、とても楽しい時間を過ごしました。

――櫻井昭二のこけしの一番の魅力はどういうところだと思いますか?

昭二さんは大沼系列の岩蔵型をメインに、父の万之丞型、瀬見の庄司永吉型の古品など。こけし蒐集家が持ち込む戦前の名品を研究し、あらゆるこけしの復元を行い後世に伝えてくれた人物です。特に岩蔵さん、万之丞さんのスタイルをきちんと受け継いでいます。その上で、岩蔵さん作、万之丞さん作、永吉さん作、昭二さん作のこけしを4点並べると、昭二さん作のこけしは3人の古作品に優るとも劣らないオリジナル性があり高い評価を得ています。

岩蔵さんは鳴子のスターのような存在でしたが、昭二さんは岩蔵さんのこけしを判で押したように真似するのではなく、岩蔵さんの考え方、精神性を自分なりに消化して表現している。そこがすごいと思います。

木地師、またこけし工人として、ろくろ、描彩の技術の高さなどから“昭和の戦後の名工”と評価されていますが、品位ある姿勢、優しさといった人間性も多くの人を魅了しました。生産量も秀でていて、他の工人さんよりはるかに多くつくるのです。それは木地挽きの技術も描く技術も高かったからできること。誰よりも早く、しかも細部にわたってレベルの高いこけしをつくることができた、本当に素晴らしい人でした。

――鳴子のこけしを受け継ぐ工人に望むことはありますか?

私たちが若い頃は、こけしを集めるのは男性が多くて、みんな古くてマニアックなものを集めていましたが、今は女性が多くなって、伝統的であることより、かわいさを求める層が増えています。そうすると従来の伝統的なものをつくらない工人さんも増えてきます。伝統こけしをやる前にかわいいこけしに走ってしまうと、基礎が身につかない。もちろん商売を考えたら、需要があるものをつくるのは当たり前ですが、それでも伝統保守の火は消してもらいたくない。だから少なくとも技術は磨いて、いつでも伝統的なこけしをつくれる状態を保って、その技術を次の世代に引き継いでもらいたいですね。

――櫻井昭寛とその息子の尚道に期待することは?

昭二さんという素晴らしい父のもとで、昭寛さんは常にプレッシャーも抱えていたのではないかと思います。でも、昭二さんが亡くなる少し前に、何か大きな賞を受賞して、あの時から変わりました。昭二さんを超えるぐらいの勢いが出てきた。何か自信がついたのかもしれません。つくるこけしも明らかに変わりました。

最近、昭寛さんにお願いしてつくっていただいた岩蔵型こけしは、昭二さんを超えるような傑作でした。父の背中を見て育ち、立派に師匠を超えるような岩蔵型こけしをつくられたことは、櫻井家が立派に技術を継承している証しでもあります。これはこけし蒐集家として本当に嬉しいことで、安心した気持ちにもなりました。

尚道さんも今はまだ修業中ですが、立派なこけしをつくり始めていて楽しみにしています。実は昭二さんにも昭寛さんにもお願いしたことがある岩蔵型こけし9本の写しを尚道さんにもお願いしようとしたら、昭寛さんから「まだ3年早い」と言われました(笑)。その時、試しに1本だけつくってもらいましたが、3年後に昭寛さんのお許しが出たら、ぜひ尚道さんにも9本すべての写しをお願いしたいと思っています。

――では最後に「桜井こけし」の特徴を一言で表現すると?

完成度の高さ。鍛錬された技術に裏打ちされた完成度の高さが、代々きちんと継承されて、質の高いものを残し続けているところが素晴らしいと思います。

(談:2024年1月)

Text by Miho Sauser

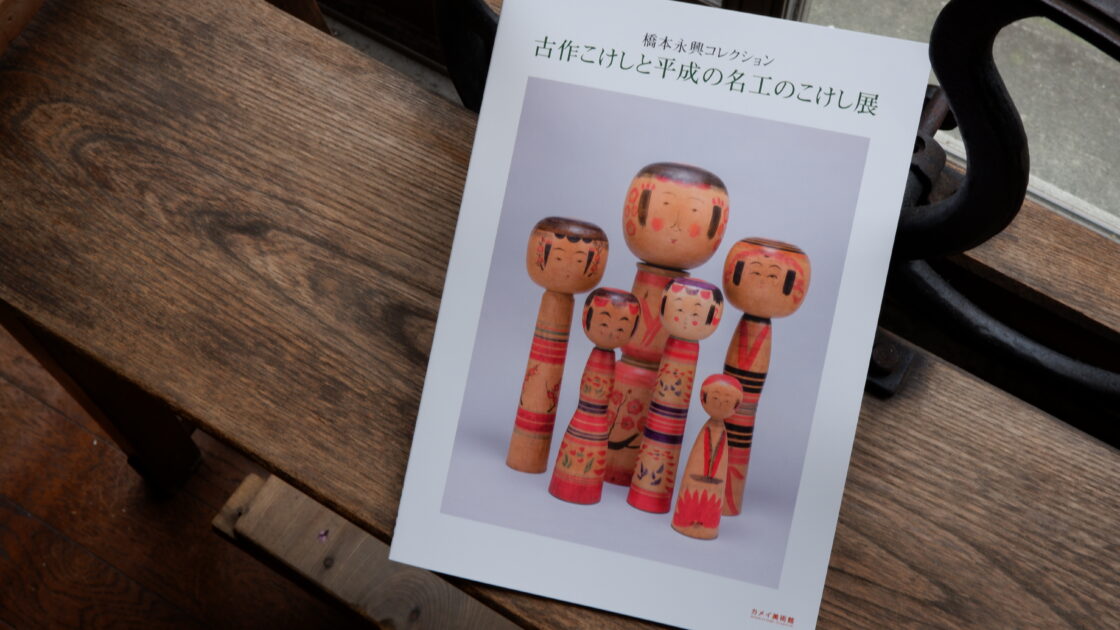

橋本永興さんお気に入りの「桜井こけし」

櫻井昭二作岩蔵型/33cm

左より櫻井尚道作、櫻井昭寛作、櫻井昭二作/すべて岩蔵型/21cm