ゆかりの人を訪ねて

【桜井こけし ゆかりの人】 谷川茂さん

シリーズ「桜井こけし ゆかりの人を 訪ねて」

思い入れのあるこけしや、櫻井家への想いなどお話を伺いました。

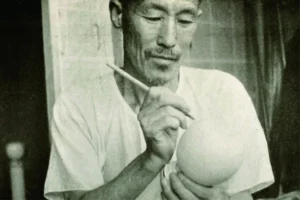

谷川茂さん

(1951年京都府生まれ こけし蒐集家)

――まず、鳴子のこけしとの出会いについてお聞かせください。

仙台の大学に在学中に知り合った女性が、のちに僕の妻となりますが、彼女がこけしが大好きだったんです。それで東北各地のこけし工人たちが紹介されているガイドブックなどを見ながら2人でこけしをめぐる旅を始めました。それが昭和48年(1973年)頃で、最初に行ったのは弥治郎と津軽。僕自身はそれ以前からこけしに興味があったわけではないので、家内と出会っていなかったら、こけし蒐集は始めてなかったと思います。

僕自身が蒐集を始めたのは、当時の津軽系を代表する盛秀太郎さんとの出会いによります。当時、すでに大御所だった盛秀太郎さんとは簡単に会うこともできず、そのこけしを簡単に手に入れることもできませんでした。会いに行っても「面会お断り」という紙が貼ってあるんです。しかし必死にねばったら会うことができて、2回目にお会いした時に、こけしも譲ってもらえることになりました。入手しづらいものほど手に入れたくなる、という気持ちが働いたのかもしれません。そのことがきっかけで、家内より私の方が本格的にこけしの蒐集にのめり込んでいくことになりました。

鳴子に最初に行ったのは、その2〜3ヵ月後くらいだったと思います。桜井こけしにも行きました。僕はまだ二十歳そこそこの若造だったので、昭二さんと親しく話をするということはありませんでしたが、僕が桜井こけしで最初に買ったのは昭二さんのこけしです。その頃は岩蔵さんのこけしなど露知らず、万之丞さんのこけしも夢のまた夢でした。昭二さんの弟の実さんのこけしも、その人柄と共に僕は好きでしたね。

――こけしのどういうところに魅力を感じられましたか

古品のこけしは安くはないですが、それでも絵画や茶碗などの骨董品に比べたらまだ手の届き易い範囲で、コレクションしやすいですよね。眺めているだけで魅せられて、いつまでも飽きることなく愛着が湧いてきます。また、茶碗や絵画などのように、こけしでもきちんとした来歴があるものには、いいものが多いと思います。

――鳴子にはどういった印象を持たれましたか?

やっぱりこけしのメッカという感じがしました。こけしづくりが栄えた温泉街の中では、鳴子が一番華やかだったと思います。こけしを知らない人でも鳴子温泉のことはよく知っていますし、こけしと聞けば、皆さん大体、首を回すとキュッキュッと音が鳴る鳴子のこけしを思い浮かべますよね。

僕が鳴子でもっともよく行って、たくさん話をした工人さんは伊藤松三郎さんですが、伊藤さんの店に行くまでの道が好きでした。山あいの谷のような場所にあったので冬は大変でしたけど。

こけしが目当てであっても、春は山菜、秋はキノコと、お酒を飲んで料理を味わうのも楽しみでした。鳴子には「釜こや」という、釜飯となめこ汁が美味しい店がありましたけど、今はなくなってしまって残念ですね。

――鳴子のこけしについては?

「こけしは鳴子に始まり鳴子に終わる」とよく言われますけど、鳴子のこけしは少し難しい感じがします。たとえば中ノ沢のこけしとかは、パッと見ただけで個性が伝わってわかりやすいんですが、鳴子のこけしは知れば知るほど難しくなってくる。僕がコレクションとして選ぶ時のポイントは、顔の表情、特に目なんですが、鳴子のこけしは顔や表情なんかが特に難しい。ある意味オーソドックスで、そこが魅力でもあるんですが、だから鳴子でいいものを探すのはとても難しいんです。

――大沼岩蔵の魅力はどういうところだと思いますか?

岩蔵さんのこけしは、今でこそじっと機会をうかがえば手に入りますが、私が鳴子に行った頃には、岩蔵さんは既に泉下の人となっておられ、生前は中山平の山の奥に住んでおられたとのことで、雲の上の人、孤高の人という印象でした。こけしは手に入らないし、市場にも出回っていなかった。でもいつかは手に入れたいと思っていました。

僕は会ったことはないし、本などからの情報ですが、職人気質で誰にも媚びず、生活のためにこけしをつくっているという感じではなかったようですね。弟の大沼健三郎さんや甥の昭二さんがその伝統を引き継いで、今もその系統が続いていることを考えると、鳴子こけしのひとつの源流をつくった人と言えます。

大沼岩蔵

――櫻井昭二はどういう存在だったと思いますか?

昭和50年前後の第二次こけしブームを支えた重要な人でしょうね。その当時は、中堅どころの昭二さん、高橋正吾さん、大沼秀雄さんなどが活躍していました。昭二さんの工房はこけし通り以外に、後になって山の中にもありましたね。十数年前に訪れたことがありますが、僕は工房の前の庭が大好きで、センスの良さに見入ってしまいました。昭二さんは岩蔵さんと同じように職人気質の人だったと思います。

――櫻井昭寛とその息子の尚道に期待することはありますか?

岩蔵さんから連なる職人気質をそのまま受け継いでいるのが昭寛さんで、いろいろなこけしを観察し、そこから自分のこけしを伝統に則って、ご自身の感性で発展させておられるのが良いですね。

尚道さんは、こけし界に対して斬新な考えをお持ちのようで、それは時代の流れとして当然のことなので、いいんじゃないかと思います。尚道さんのこけしは現代的な感覚もあって、今はまだ少し粗いところもあるけど、その粗いところがいいんです。丁寧過ぎるよりはいい。

こけし作者は誰に限らず、今は木の材料も含めて綺麗過ぎるぐらいにつくっていますが、時にはもっとラフにつくってもいいんじゃないかな。それによってまた別の味が出てくるかもしれない。あと、もう少しいろんなものに挑戦されてもいいかもしれません。例えば木地玩具類とか、まだまだつくれるものはたくさんあると思います。

――櫻井家では古いこけしの発展なども積極的に行っていますが、そのことについては?

それはとてもいいことだと思います。ただ櫻井さんの家も、他の家もそうだと思いますが、つくるものが岩蔵型とか自分の家系の系統というのがはっきりあって、そこはもう少し枠を広げてもいいんじゃないかと思います。そうしなければ、いわゆる「伝統こけし」は廃絶の道を辿るのではないかとの危惧を禁じ得ません。

また、鳴子は漆器の産地で、ほとんどのこけし工人はもともと木地師だったということを考えたら、いろんな可能性がある。木地挽きの技術を活かして、いろんなものをつくる挑戦をすれば、今以上に技術が磨かれるということもあるだろうし、何でもつくれるような工人さんがもっと出てくるように思います。最後はやはり自分の家系の伝統に戻るにしても、さまざまなものに挑戦することには大きな意味があるんじゃないかと思います。

――では最後に「桜井こけし」の特徴を一言で表現すると?

上品で可憐、かな。他のこけしにはない華やかさがある。洗練された正統派、そんな感じもします。

(談:2024年6月)

Text by Miho Sauser

谷川茂さんお気に入りの「桜井こけし」

左より櫻井昭寛作 永吉型/26.3cm、櫻井昭二作 永吉型/18.3cm、櫻井尚道作 永吉型/26.8cm