ゆかりの人を訪ねて

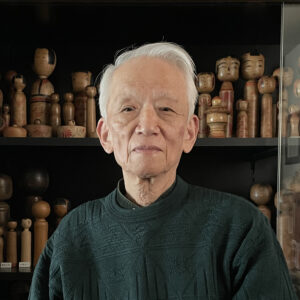

【桜井こけし ゆかりの人】 高橋五郎さん

シリーズ「桜井こけし ゆかりの人を 訪ねて」

思い入れのあるこけしや、櫻井家への想いなどお話を伺いました。

(1943年宮城県生まれ こけし研究家 / 音楽家 ・ マンドリン奏者)

――まず、鳴子のこけしとの出会いについてお聞かせください。

小さい頃から家にこけしがあって、その存在はもちろん知っていましたが、興味を持つようになったのは、マンドリンの指導に通っていた白石女子高(現白石高)で、お礼に遠刈田の佐藤丑蔵と弥治郎の新山久治の2本のこけしをプレゼントされたのがきっかけです。1965年くらいの時です。

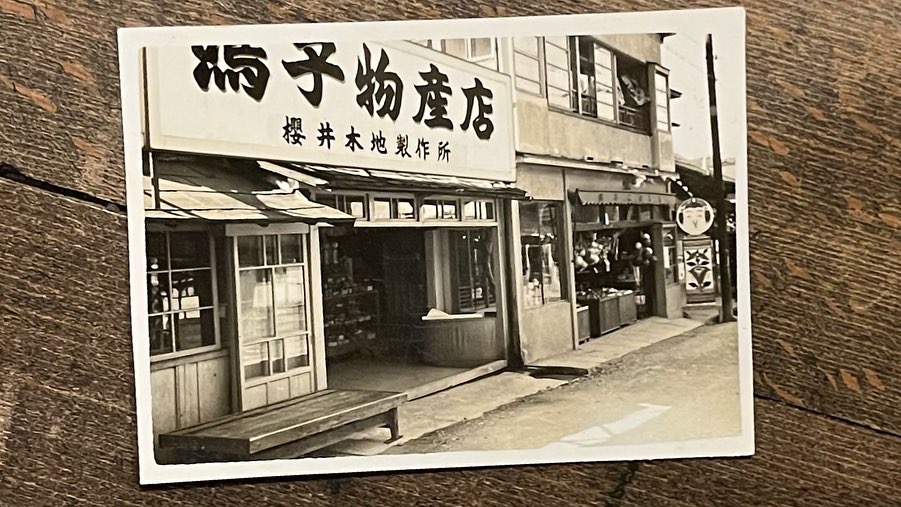

当初は“こけしは女の子の玩具”というイメージがまだあって、なんで自分にこんなものをくれたんだろうって不思議に思っていました。でもある日、ふと入った白石の駅前にある老舗のこけし店で、東北にいろいろなこけしの産地があることなどを聞くうちに興味が湧いてきて、それで最初に行ったのが鳴子でした。

櫻井昭二さん、大沼秀雄さん、岡崎斉司さん、高橋正吾さんなどを訪ねて、一本ずつこけしを買いました。その時、昭二さんから「俺のじゃなくて親父のを買っておけ」って言われて万之丞さんのこけしを買ったら、おまけに自分のこけしを一本くれたんです。

鳴子は街自体がとても柔らかい雰囲気で、私がまだ20代で若かったこともあって、工人さんたちもみんな弟みたいにかわいがってくれました。それで鳴子がすごく好きになって、ますますこけしも好きになっていったんです。

――日本で最初にこけしを体系化した文献「こけし這子の話」(1928年)をつくり、東北のこけしを全国的に著名にした天江富弥さんのコレクションを、高橋さんは天江さんから譲り受けていらっしゃいますね。それはどういった経緯だったのでしょうか?

1967年に、古本屋で箱売りされていたこけしを買ったことがありました。そこに入っていたのは全部戦前のこけしで、岩蔵さんのこけしも1本入っていました。その中に由来がわからないこけしが何本かあって、それを持って天江さんを訪ねたんです。天江さんならきっとわかるだろうと思ったんですね。そのことがきっかけで、その後いろいろ親切にしていただきました。こけしについて熱心に研究するようになったのも、天江さんの影響が大きかったです。こけしについていろいろ調べていると、どの本を読んでも同じことしか書いてなくて、これは本当に正しいのかと思うようなことがよくありました。私は音楽の先生から「一つの固定された考え方にとらわれてはいけない。さまざまな解釈を試しながら自分を高めなければいけない」と教わっていました。だから誰かが書いたものを鵜呑みにするのではなく、自分の足で確かめるのが大事だと思ったんです。天江さんからも同じようなことを言われました。「自分の足で調べろ」と。それが励みにになって、ますますこけしのことを調べるようになりました。その後、1984年6月22日に天江さんが永眠され、ご遺族から天江コレクションの継承を託されました。

――鳴子のこけしについては、どういう印象をお持ちですか?

問屋が発達した産地だと、問屋が職人を雇って量産させるので、みんなが同じようなこけしをつくってしまう。でも鳴子は家ごとに全然違う。それぞれの家がそれぞれの家風を受け継いで伝統を残している。その特徴は他の産地よりも強いと思います。

昭寛さんも岩蔵さんに傾倒しながら、自分のこけしをつくりつつある。高橋武俊さんも、岡崎斉一さんも、みんな自分の家の家風をよく守りながら自分自身のこけしをつくり上げています。

――大沼岩蔵や櫻井万之丞についてはどうでしょう?

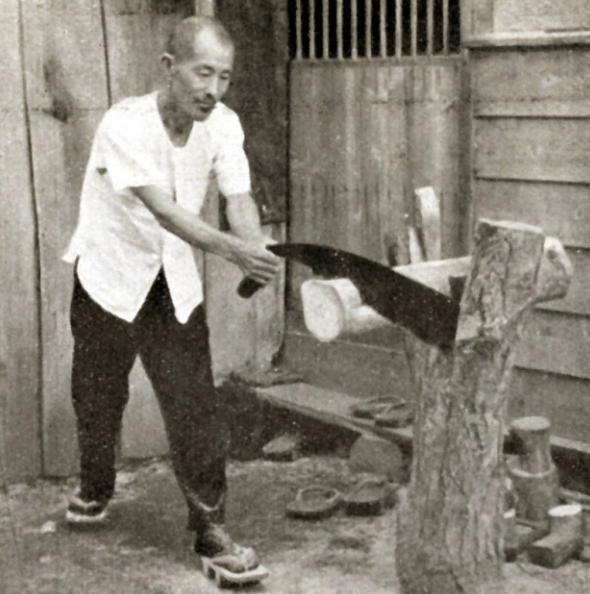

岩蔵さんは非常に腕の立つ作者だったと思います。さりげないんですが、すごく細い線でもなんでも決しておろそかにしていない。その秀でた才能と技術は、見る人が見れば明らかでした。岩蔵さんにしても昭二さんにしても、大沼家の人はみんな上手すぎるってよく言われるんです。それを昭寛さんも尚道さんも受け継いでいるのは、すごいことだなと思います。

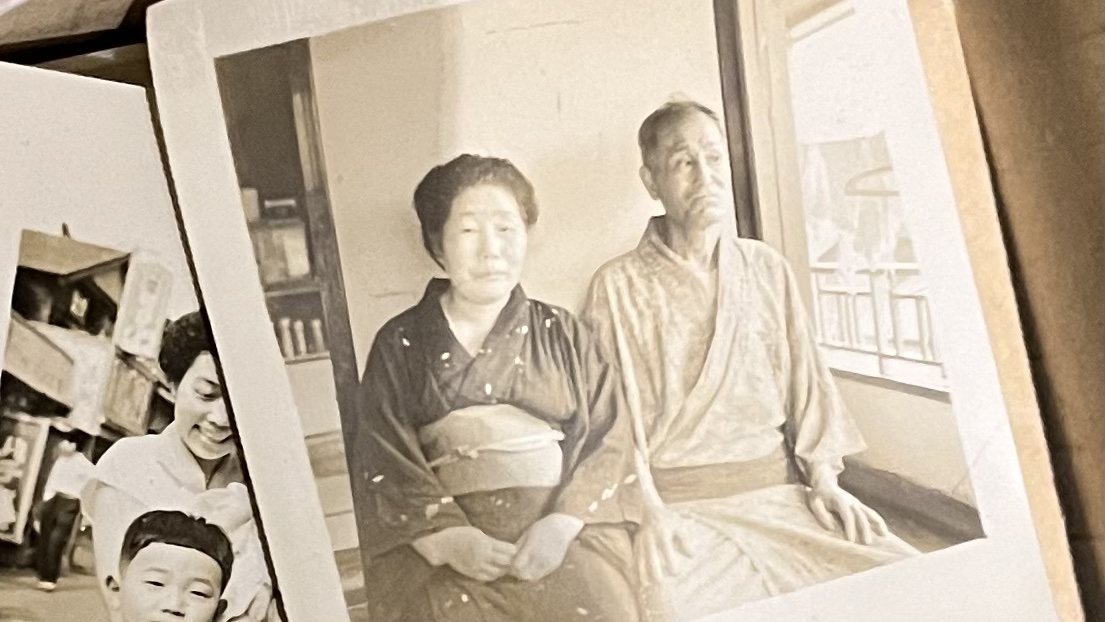

万之丞さんには何度も会っています。昭二さんが気さくな兄貴という感じだったのとは違って、万之丞さんは一世代前の職人さんという雰囲気で、口数が少なく、とても威厳がありました。当時は私もまだ若かったこともあって、お話を聞く時には正座したくなるような感じでしたね。

万之丞さんの弟の健三郎さんは性格がおおらかな感じで、こけしも岩蔵さんの持つ緻密さとは違って、晩年の作風は量感のある形態、そして描かれた面相はひなびて親しみやすく感じられるものでした。

――櫻井昭二のこけしについてはどういう印象をお持ちですか?

昭二さんの山の工房には何十回と行きました。当時の鳴子の若手の旗頭で、性格もオープン。特に蒐集家の人たちには温かく接していて、私も昭二さんといる時は本当に楽しいひと時でした。もちろんこけしも素晴らしかったです。

上手すぎると言われるほど技術があって洗練されている。見た目の色彩が美しいし造形的なバランスもいい。ある意味、完璧な伝統こけしをつくった人なんじゃないでしょうか。

でも自分でつくったものには満足しなくて、常に上を見て、チャレンジ精神を絶えず持っていました。岩蔵型や万之丞型、その他の古いこけしの復元をしながら、新型こけしもつくるなど、新しい時代の感性を受け入れる度量もあり作家性もありました。

――櫻井昭寛についてはいかがですか?

――櫻井昭寛についてはいかがですか?

もしかしたらもう昭二さんを超えてる?と思えるぐらいの実力を持っていると思っています。僕自身が若い頃からずっと昭寛さんを見ているからこそ、それがわかるのかもしれない。昨今はさらに洗練されてきている感じがします。昭寛さんはまだ上に行けるし、もっといろんなことにチャレンジできると思っています。

――櫻井尚道に期待することはありますか?

尚道さんは何も言わずとも、昭寛さんを見ながら自ら成長してくんじゃないかな。今はまだまだ吸収の時期。いろいろなものからインスピレーション得て、伝統も受け継ぎながら、今の時代ならではのこけしをつくってほしいですね。

私は同じものをつくり続けるのが伝統ではないと思っています。音楽でもなんでも、習ったことをそのままやり続けるのは、ただの真似。でも、ずっとやり続けていると、ある時ふと突然、自分にしかないものが出てくる時がある。繰り返し続けることで自分の解釈が生まれてくるんですね。不思議なことです。でもそれはその前の繰り返しがあってこそ現れてくるもの。だから尚道さんも完成はまだまだ先。大事なのは続けていくことです。

――では最後に「桜井こけし」の特徴を一言で表すと?

繊細で流暢。そこに美しさもある。そこはやはり他のこけしに見られない特徴があるのではないでしょうか。繊細というと細やかっていう印象を受けるかもしれませんが、細やかというよりは非常に鍛えられた技、その伝統の技術に裏打ちされた繊細さを感じます。それと感性の鋭さ、ですね

(談:2024年3月)

Text by Miho Sauser

高橋五郎さんお気に入りの「桜井こけし」

櫻井万之丞作/30cm

櫻井昭二作/左:25cm、右:28cm