特集

【櫻井昭二展】大沼岩蔵から受け継がれる 帽子のこけし

大沼岩蔵から受け継がれる 帽子のこけし

毎年、こけし祭りに合わせて桜井こけしの店内で『伝統こけし展』を開催しています。

今年の企画展は、『櫻井昭二』をテーマのひとつとして取り上げます。

桜井こけし店内 -2024年の伝統こけし展の様子

櫻井昭二は、桜井こけしの四代目。

いまでも、お店に来られたお客様の中には

昭二との思い出を懐かしそうに語ってくださる方も多く、

たくさんの方に愛されてきたことがお客様のお話から伺うことができます。

叔父の大沼岩蔵(おおぬまいわぞう)に弟子入りし、こけし作りの技術だけでなく、

生き様や思想、精神などの面でも岩蔵から大きな影響を受けた昭二。

これまでに様々な多彩なこけしを生み出してきた昭二が、

岩蔵の生み出したこけしを受け継ぎ、発展させたのが

今も店頭で人気のある「帽子のこけし」です。

桜井こけし店内-帽子のこけし

–櫻井家の帽子のこけしのはじまり-

櫻井家の「帽子のこけし」は、明治から昭和初期にかけて活躍した先代の一人、

大沼岩蔵から始まりました。

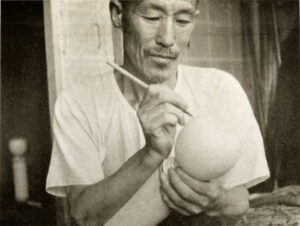

大沼岩蔵 工人

岩蔵は[鉄兜(てつかぶと)のこけし]と呼ぶ、鉄兜を被ったこけしを生み出しました。

櫻井家の帽子のこけしの原点となるこのこけしは、

東北の山奥でマタギとして暮らす老工が手掛けたとは思えないほど繊細で美しい造形を持ち、

さらに華やかなろくろ線の描彩が施されています。

岩蔵作 左が鉄兜のこけし

岩蔵の造形の幅は驚くほど広く、現代の蒐集家が今なお

「こんなこけしも作っていたのか」と

新たな驚きを口にするほどです。

岩蔵のこけしは、量産や定型化ではなく、自らの審美眼で一つひとつの形を立ち上げており、

その姿勢は、こけしを単なる郷土玩具から「作品」へと押し上げました。

古いものの良さを受け止めつつ、そこに新しさを加え、

さらに、その新しさは奇をてらうのではなく、美術的な必然を伴っています。

岩蔵の仕事は桜井こけしの歴史において、基礎を形作りました。

–多くの人々の心を惹きつける帽子のこけし-

岩蔵の精神を受け継ぎ、『帽子のこけし』をさらに発展させたのが櫻井昭二です。

櫻井昭二 工人

昭二が生み出したのは、「ハット帽」や「麦わら帽子」、

そして「ボンボンニット帽」といった、モダンな佇まいを持つ帽子をかぶったこけしでした。

櫻井昭二 作 -昭二が発展させた帽子のこけし

櫻井昭二 作

「鉄兜のこけし」の他の鳴子こけしと一線を画す岩蔵の造形から発展し、

おしゃれな佇まいやモダンなスタイルを漂わせる方向へと変化していきました。

これにより、帽子のこけしは、幅広い人々の心を惹きつけるシリーズへと成長していきました。

昭二の帽子のこけしは、笑顔で手に取れるような、軽やかさと温もりを備えており、

全国こけし祭りの実演や展示の場でも人気を集めました。

–櫻井家の伝統へ-

そして現在、帽子のこけしは五代目・櫻井昭寛が受け継ぎ製作しています。

櫻井昭寛 工人

はじめて桜井こけしの帽子のこけしを見たお客様からは、

「最近はこのような新しいこけしも作っているのですね」とよく言われます。

しかし実際には、岩蔵の「鉄兜」、昭二の「ハット帽・麦わら帽子・ボンボンニット帽」という系譜を受け継いだ、櫻井家の伝統そのものなのです。

桜井こけし店内-櫻井昭寛 作 帽子のこけし

昭寛は、祖父や大叔父が生み出した造形をただ再現するのではなく、現代の感覚で再構成しています。

帽子の形状、ろくろ線の描き方、描彩。

ひとつ変えるだけで全体の印象は大きく揺らぐため、

先人たちの作品を何度も手に取り、その量感や線の息づかいを身体に染み込ませています。

昭寛にとって、帽子のこけしは「新しく作るもの」ではなく、「再び呼び覚ますもの」といえます。

櫻井家の帽子のこけしには、共通して漂う“香り”があります。

それは形や色彩といった表面的な要素ではなく、

作品の背景にある思想や精神、美意識の積み重ねにより生み出されるものです。

木材の選定、道具の工夫、木地挽きの技術、描彩における余白の取り方。

こうした工程のすべてに、岩蔵が培い、昭二が磨き、

昭寛が今も守り続ける櫻井家らしさが宿っています。

こけし研究家や蒐集家の間でも、岩蔵の存在は特別だと語られています。

古生物学者でありこけし研究家の鹿間時夫氏は、岩蔵を「天才」と讃えました。

蒐集家の照井順一氏は、美術的観点から見ても岩蔵と遠刈田の佐藤丑蔵が双璧だと評し、

「もし岩蔵が東京でアーティストになっていたら、ピカソのような存在になっていたかもしれない」とまで語っています。

その評価は、帽子のこけしにおいても例外ではなく、

伝統とオリジナリティ、美術性と時代性、そのすべてを融合させる力こそ、櫻井家の強みといえます。

昭寛が手がける帽子のこけしの造形は、繊細で上品な愛らしさがあります。

その背景にあるのは、百年以上続く系譜と、何世代にもわたる先代たちの試行錯誤の歴史です。

岩蔵の探究心、昭二の温かさ、それらを今の時代に響く形へと磨き上げたのが昭寛の仕事です。

櫻井昭寛 作 -帽子のこけし

一本のこけしに帽子をかぶせる——そのひとつの発想の中に、櫻井家の歴史と美意識が凝縮されています。

木の温もりとともに、帽子のこけしの造形には確かな伝統の香りが漂います。

それは過去の模倣ではなく、過去と今を結ぶかけ橋であり、未来へと続く道となっています。

鳴子の工房では今日も、櫻井家の帽子のこけしが静かに生まれ、彩られ、そして新たな物語をまとって選んでくださった方の手へと渡っていきます。

企画展では、こちらの帽子のこけしを展示販売いたします。

ぜひ暮らしを豊かにするひとつの彩りとしてお選びいただけましたら嬉しいです。

第8回伝統こけし展

会期:2025年9月6日(土)-9月21日(日)

会場:桜井こけし 鳴子本店