ゆかりの人を訪ねて

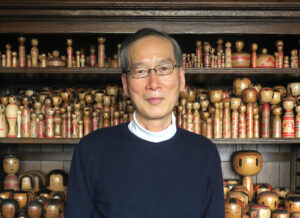

【桜井こけし ゆかりの人】 鈴木康郎さん

シリーズ「桜井こけし ゆかりの人を 訪ねて」

思い入れのあるこけしや、櫻井家への想いなどお話を伺いました。

(1952年愛知県生まれ こけし蒐集家 / 東京こけし友の会 会長)

――まず、鳴子のこけしとの出会いについてお聞かせください。

祖父が戦前の郷土玩具を集める会に入っていて、昭和13年(1938年)頃からこけしを集めていました。それがうちにあって、自分が最初に意識して見たのは中学生くらいの時ですね。当時、東京に住んでいた叔父もこけしを集めていて、その叔父が探しているこけしが、うちにあるかもしれないということで、頼まれてそれを探しているうちに自分も興味を持つようになりました。その後、大学進学で東京に出てきた時に、「東京こけし友の会」で最初に自分でお金を出して買ったのが、櫻井昭二さんのこけしでした。

――その櫻井昭二のこけしの、どこに惹かれたのでしょう?

「こけしは鳴子に始まって鳴子に終わる」と、こけし研究家の深沢要さんが言っていましたが、これが一番こけしらしいこけしだと思ったんじゃないでしょうか。具体的に言うと、素朴で見ていて飽きない。何も狙っていない。伝統的なこけしらしさを持つ正統派という感じですね。鳴子のこけし自体が、正統派、オーソドックスという言葉が当てはまるような気がします。すごい迫力があるわけじゃないけど、静謐で、見ていると心が穏やかになります。

――大沼岩蔵はどういう存在だったと思いますか?

こけしの写真集で、いつも鳴子の最初に出てくるのが岩蔵さんのこけしです。明治一桁の生まれで、木地業を離れた後、しばらくは山奥に住んで森の番人のような生活をしていましたが、昭和15年(1940年)前後の第一次こけしブームの前に復活して、またこけしをつくり始めました。

岩蔵さんのこけしはすごく古風で、それは当時のこけしに詳しい人たちにとっても、ちょっと驚きだったのではないかと思います。伝統を甦らせたというか、伝統そのものみたいな人が出てきたわけですから。蒐集家たちが熱意を持って古いこけしを集めたり研究をしているタイミングでもあったので、それでみんなを熱狂させたんですね。後の工人たちにも大きな影響を与えて、昭二さんも弟子入りしています。

――櫻井昭二についてはどんな印象をお持ちですか?

山奥で暮らすライフスタイルなど、岩蔵さんにはだいぶ刺激を受けていたようですね。私が実際にお会いした時には、「岩蔵さんところに蒐集家の人が来ると、木地を挽いてる小屋に寝かされるんで、蒐集家が来るのはいやだったんだよ」とか、特に晩年はざっくばらんにいろいろな話をしてくれました。

小さいこけしを気軽につくってくれて、もらったりしたこともあります。小さいこけしは本当に楽しみながら遊んでいるようにつくっていた印象があります。でも受け取ってみると、もちろん技術の高さが感じられるしっかりしたもので、やっぱり岩蔵さんから本格的に技術を仕込まれているのと、血筋も大きいのではないかと思います。

私が本格的にこけしを集め始めた当時、鳴子には若手五人衆と呼ばれる工人がいました。年齢順に挙げると、岡崎斉司さん、櫻井昭二さん、高橋正吾さん、大沼秀雄さん、遊佐福寿さんで、それぞれが自分の家のスタイルの基盤をしっかりと固めていて、揺るぎのない作品をつくっていたと思います。彼らが昭和40年代後半~50年代の戦後のこけしブームを牽引していましたが、中でも昭二さんは性格もオープンで明るく、伝統をベースにしながらもいろんなことにチャレンジしていたと思います。

――その息子でもある櫻井昭寛に期待することは?

昭寛さんは昭二さんに本当にしっかり教え込まれていますね。若い頃は「しっかりしたものができるようになるまで商品として売り出しちゃ駄目だ」というようなことも、昭二さんから言われていたみたいで、伝統の重みなどもきっちりわかっている。木地挽きも描彩もすごく上手で、その技術の高さは、三大こけしコンクールすべてで最高賞をとっていることからもわかると思います。

万之丞さんの大正10年(1921年)作のこけしの写しを、昭寛さんにつくってもらったことがありますが、再現する技術も本当にすごい。しっかり古いものを見る目を持っていて、それをちゃんと自分のものにして生かす、そういうこともできる人です。

昭二さんもすごく上手でしたが、昭寛さんの方が木地も描彩も上手んじゃないかって思う時もあるくらいです。なので今後は自分のスタイル、昭寛型のようなのものを確立してほしいですね。伝統の味わいも残しつつ、今の昭寛さんにしかできないものができたら、さらに素晴らしいと思います。

また、櫻井家では深沢要コレクションの中の作者不明のこけしを復元したり、いろいろなコレクションの中にある櫻井系統のこけしを復元したりしていますが、ああいう活動はすごくいいですね。やっぱり古いものを見る目と技術がないと、しっかりした写しはできない。だからそういうものをベースにして、本人の型が生まれていくんじゃないかと、それは期待しています。

――櫻井尚道に対してはどうでしょうか?

2023年の全国こけし祭りコンクールで最高賞をとられました。あのこけしは本当に「現代の櫻井家のこけし」という感じで、ちゃんと時代性も出ていました。昭寛さんよりさらに切れ味があるような、今の時代に相応しい素晴らしいものだったと思います。でもその分、古いものにある“味わい”という部分は、少し足りないかもしれない。でも今後も自分がつくりたいものどんどんつくっていけばいいと思います。おそらくこれからもっと変わっていく、主張のようなものが出てくるのではないかと思います。

また、彼は伝統こけしとは違う、もっと創作的なものもつくっていますね。普通、新型とか伝統と違うものをやろうとすると、型が崩れてしまったり、描彩も違和感のあるものになったりする心配があるんですが、彼の場合は、造形のシャープさも保っていて、決して基本を外していない。ああいう伝統こけしとはまったく違うけど、伝統を阻害しないものというのは残っていく気がします。

その新しい感性を伝統こけしの方にも生かして、伝統と革新がうまく合わされば、より素晴らしいものが生まれるんじゃないかという気がしています。

――では最後に「桜井こけし」の特徴を一言で表現すると?

鳴子の本流。他のこけし店に怒られるかもしれないけど、やっぱり岩蔵さんを起点とした保守本流、そういう感じはしますね。

(談:2024年2月)

Text by Miho Sauser

鈴木康郎さんお気に入りの「桜井こけし」

大沼岩蔵作/28cm

櫻井万之丞作/18cm