ゆかりの人を訪ねて

【桜井こけし ゆかりの人】 照井順一さん

シリーズ「桜井こけし ゆかりの人を 訪ねて」

思い入れのあるこけしや、櫻井家への想いなどお話を伺いました。

(1950年東京都生まれ こけし蒐集家/木版画家)

――まず、鳴子のこけしとの出会いについて教えてください。

昭和49年(1974年)に鳴子温泉に旅行に行った時に桜井こけしを訪れ、棚の上の方に展示されていた古びたこけしを目にしました。大きさは二尺(約60cm)以上で、大きな頭部、小さな面描。それまで持っていたこけしのイメージとまったく違って衝撃を受けました。それが櫻井昭二作の岩蔵型ということは、後になって知るのですが、そんなこけしを見たのは初めてで、これはすごいものだという直感がありました。

最初に購入したのは、大沼健三郎の八寸(約24cm)のこけしです。かぶら頭に余白を生かした描彩、細い胴の木地、そのバランスにこけしの美を見出しました。

――大沼岩蔵のこけしについては、どういう印象をお持ちですか?

いろいろ研究すると、岩蔵さんは自分の時代よりもっと古いこけしを目指し、それを体現していたことがわかります。こけし研究家の深沢要さんが著書で、戦前に岩蔵さんから直接聞き取ったこととして、こんなことを書いています。

「元の鳴子こけしは肩の丸みを付けなかった。胴の黄色も塗らなかった。目は一筆で描き、鼻は二筆で描いた・・・」

岩蔵さん自身が、自分が理想とする伝統こけしを目指し、それは兄弟弟子や昭二さんなどにも伝承され、岩蔵型としで今も受け継がれています。鳴子こけしの伝統の流れの根本をつくった人ですね。

また、書でいう“補空”のような、間ができたところにポッと空間を補うような描き方をしているものがあって、そういうものを見ると、鳴子という田舎に住んでいても、東京に住んでいる美術家よりも美術的で、美意識が高かったのではないかと思います。これは持って生まれた才能で、大沼一族はみんなこの才能を持っています。

古生物学者でこけし研究家でもあった鹿間時夫さんは岩蔵さんを天才と讃え、こけし研究家の西田峯吉さんは天才というひと一括りの表現はあえてしなかったけど、僕は抜きん出た天才的な絵心のある人だったと思います。

古いものの良さをきちんと受け止めながら、オリジナリティーのあるこけしをつくり、しかもそれが美しい。どの蒐集家が見てもすごいと言う。さらにそういうこけしをつくる人が、山でマタギ的な生活をしている。そのライフスタイルも含めてみんなの憧れの対象になった。

もし岩蔵さんが東京でアーティストになっていたら、きっとピカソみたいな存在になっていたんじゃないかな。美術的な観点からも、鳴子の岩蔵さん、それから遠刈田の佐藤丑蔵さん、この二人がトップの双璧だと僕は思っています。

――特に思い入れのある岩蔵作品はありますか?

僕が持っている岩蔵こけしの中では、伝統こけしの蒐集家としても有名だった俳優の久松保夫さんが所有していたものです。彼は収入のほとんどをこけしに使っていて、約4000本くらい集めていたそうですが、そのうちの一本を僕がたまたま入札で手に入れました。裏に久松さんのシールが貼ってあって、いろんなこけしの本に度々出てくる名物こけしです。

――櫻井昭二には実際に会われていますが、どんな人物でしたか?

昭二さんのすごいところは、最初は足踏みろくろから入って、その後に電気ろくろが入ってきても、シャープな造形美を持つ独自のこけしをつくったところ。決して岩蔵さんの真似っ子では終わらなかった。でもそれはやはり岩蔵系列の人物だからこそできたのだと思います。秀でた技術力と美的感性を持っていました。

昭二さんを実際に訪ねたことは何度もあります。僕はとにかく岩蔵さんのことが聞きたくで、それは昭二さんも望むところでした。昭二さんも岩蔵さんを目指し、岩蔵さんのような生活を送りたいと山での暮らしを始めた。だから僕とは波長がとても合ったんです。でも、初めて会ってからすぐ仲良くなったわけじゃありません。最初は店に行って買うだけ。10年くらい経ってから、だんだん話すようになり、僕が岩蔵こけしを持参すると、それを手本につくってみたいと言って、何本もつくってくれました。

昭二さんの山の工房は自然に囲まれ、冬は窓の外に雪が見えて、その環境が僕にとってはたまらない魅力でした。岩蔵さんが使っていた道具や自作の鳥籠なんかも残っていて、その後、火事になってみんな焼けてしまいましたが、山の工房に訪れたことは、今でも大切な思い出です。

――その流れを受け継ぐ櫻井昭寛、尚道については何を期待しますか?

昭寛さんは才能があるゆえの宿命みたいなものも持っていると思います。昭二さんはずっと岩蔵さんのことを尊敬し、いつの間にか岩蔵さんとは違うステップに立っていた。同じように昭寛さんには、岩蔵さんや昭二さんを尊敬しながら、別の峰に立ってもらいたいですね。いろいろ見ると、こけし工人は70代が一番いいものをつくるんです。だから僕は昭寛さんはもっと高みに行ける、これからもっとすごいのが出てくる可能性があると期待しています。

尚道さんは、岩蔵さんや昭二さんが、どんな姿勢でこけしに対峙していたかなど、資料もいろいろ残っているので、そういう勉強をしながら感受性を磨いていってほしいですね。

僕は昭二さんのこけしの大頭を見た時に、こけしの顔の描彩とかじゃなく、その造形美にグッときました。こけしの美の大前提は造形美だと思っているので、尚道さんには、それも心得ていてもらいたいと思います。昭寛さんは造形のことをよくわかっています。だから昭寛さんから学ぶべきことは、まだいっぱいあるはずです。

ウェブサイトなどを充実させて、こけしに興味がない人にも鳴子に来てもらうことに力を入れているのは素晴らしいことです。鳴子のこけしは鳴子の風土から生まれたものなので、風土そのものを伝えることはとても重要。その活動はずっと続けながら、同時にこけしの造形美を追求していってほしいです。

――では最後に「桜井こけし」の特徴を一言で表すと?

鳴子のこけし。僕にとっては、鳴子への想いと「桜井こけし」はイコールです。昭二さんに精神的に救われたことも何度もあります。昭二さんは3.11の地震の後に亡くなられて、僕はすぐには行くことができず、精神的にずっと落ち着かなかった。あの山の工房での昭二さんを、いつも思い浮かべています。

(談:2024年1月)

Text by Miho Sauser

照井順一さんお気に入りの「桜井こけし」

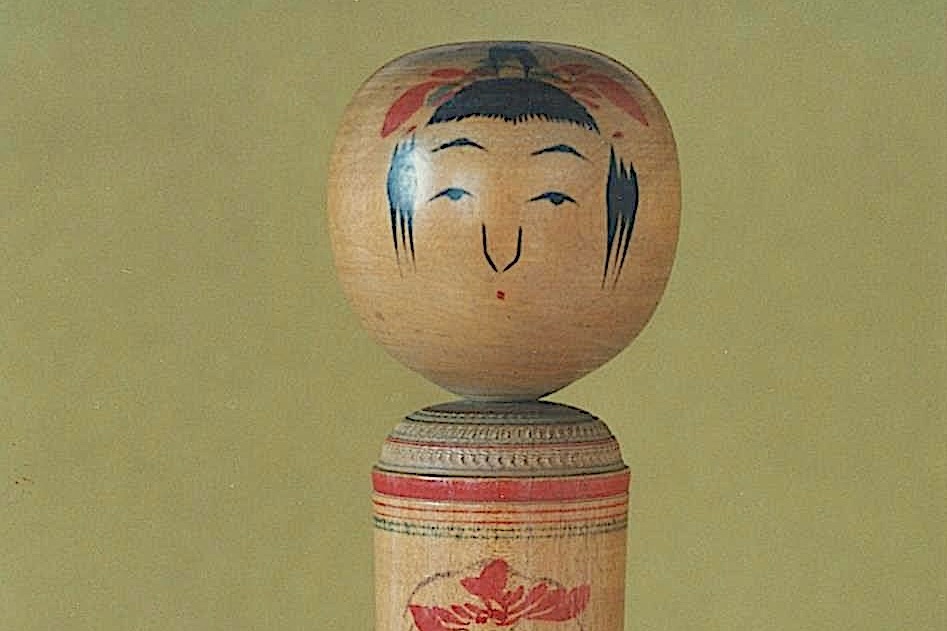

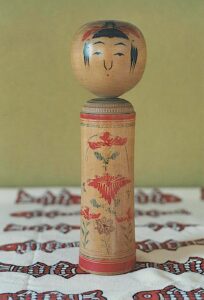

大沼岩蔵作/25.7cm 俳優の久松保夫さんが所有していたもの

大沼岩蔵作/25.7cm 俳優の久松保夫さんが所有していたもの

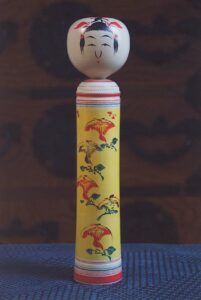

櫻井昭二作 岩蔵型/22.0cm

櫻井昭二作 岩蔵型/22.0cm